この記事は約 7 分で読めます。

仕事部屋には本も紙資料もできるだけ置かずに過ごしたいので、読書はkindleにほぼ統一し、紙資料はScansnapでスキャンしてシュレッダーにかけてしまっています。

が、そんな中で常に手に届くところに置いている本が共同通信社の「記者ハンドブック」、いわゆる「記者ハン」です。

ペーパーメディアのためのものというイメージがあるようでウェブ界隈の人はあまり使わないのですが、ウェブメディアでも、いやウェブメディアでこそ使うべきだと思います。

原稿を「標準化」する

記者ハンドブックはもちろん、新聞制作のために作られています。

多くの記者が毎日取材し、原稿を書き、数百本の記事で紙面を埋めていく新聞制作の現場。紛らわしい言葉や言い換え、送り仮名、都市や人物の表記、数え方などをいちいち検討した上で校正していては間に合いません。

そこで、円滑な制作のために統一されたルールを一冊にまとめたのが、この本です。

ウェブメディアはもっと少人数で運営されていることがほとんどですが、一方でライターのレベルがまちまちだったり、メンバーが流動したりと技術レベルが一定に保てないという問題があると思います。

その解決を助けるのが、原稿を標準化するという考え方。

原稿の良し悪しは別として、表記ルールは「記者ハン」に準ずる、としておけば校正レベルでのミスがかなり減らせます。

記者ハンとはどんな本なのか

ところで、記者ハンには具体的にどんなことが載っているのでしょうか。

ご存じない方も多いと思うので代表的なところをご紹介しておきます。

(「知ってる」「興味ない」という人はこのまま下までスクロールしてしまってください。)

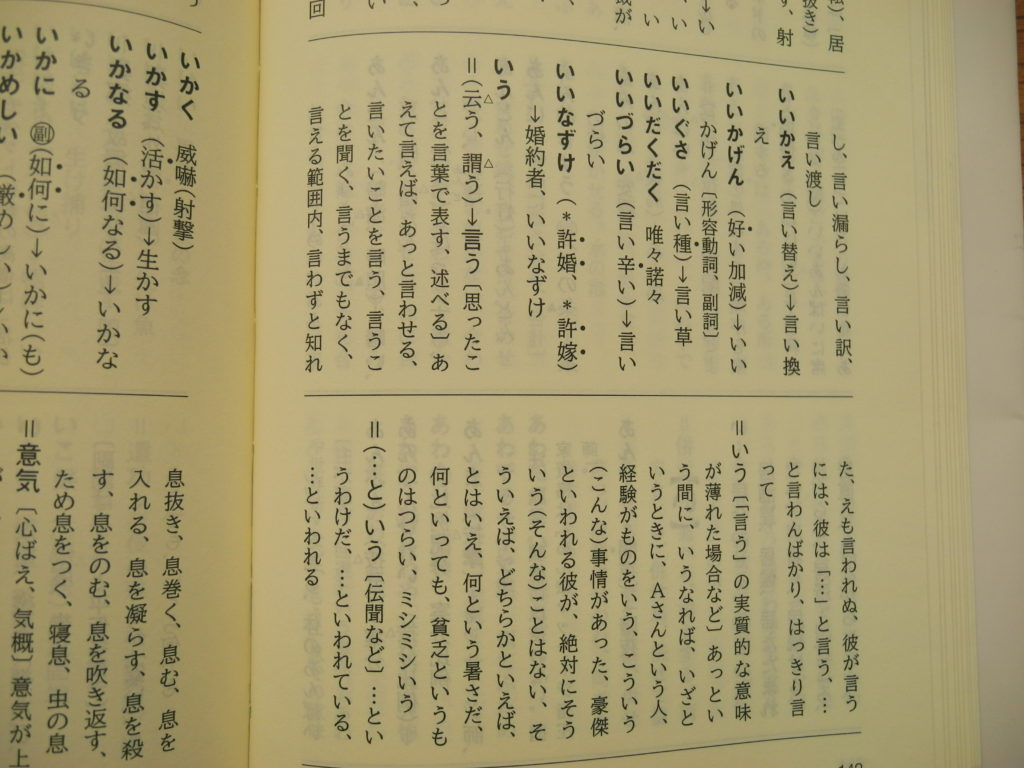

用事用語集

ページのほとんどを占めるのが「用事用語集」です。

写真を見てみたほうが分かりやすいでしょう。

これは「いう」の項目です。

一般的な「話す」「伝える」という場合は「云う」や「謂う」は使わずに「言う」を使うように、とされています。

また、それ以外でもともとの意味が薄れている「あっという間に」「いざというときに」などの場合はひらいて(平仮名にして)「いう」で統一するように、と書かれていますね。

さらに、伝聞の「というわけだ」などは場合によって「言う」本来の意味を持っていることもありますが、これも「いう」で統一とのことです。

だいたい分かりましたでしょうか。

このように、表記に揺れがありそうだったり難読字が使われる語に対して書き換えの具体的な指示があります。

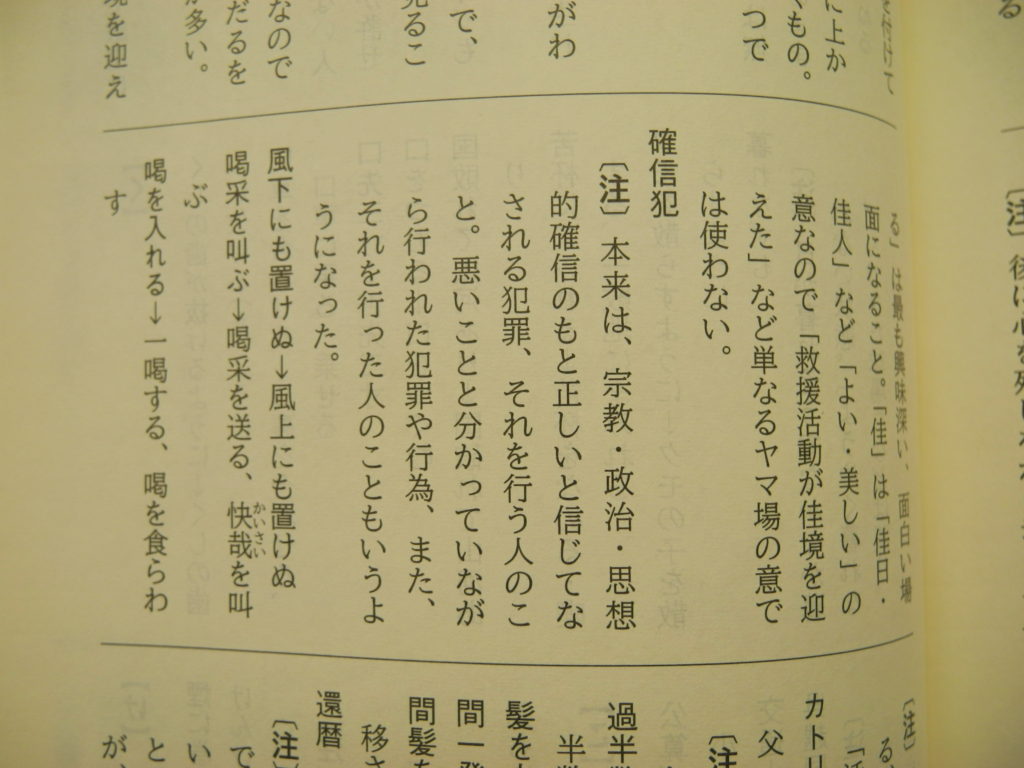

誤りやすい語句

「用事用語集」の末尾には誤りやすい言葉だけをまとめて数十ページ掲載されています。

たとえば、

誤用の代表例として挙げられる「確信犯」については本来の意味を提示しつつ「悪いことと分かっていながら(中略)それを行った人のこともいうようになった」と慣例的な用法も認めています。

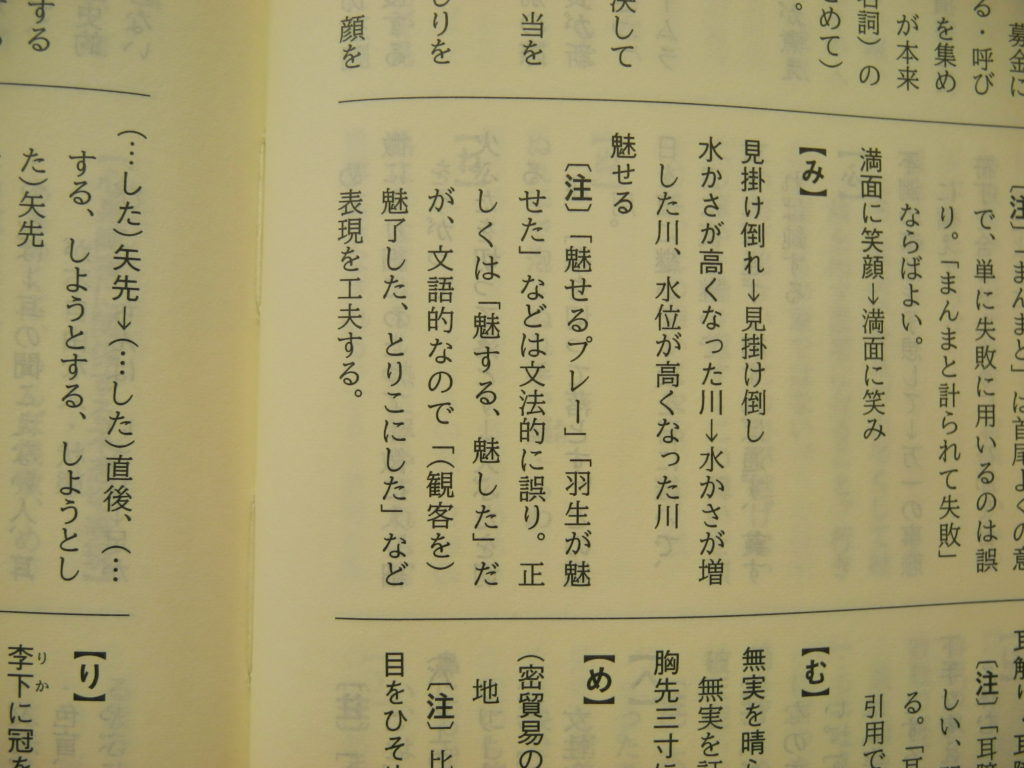

一方で、

我々が普通に使う「魅せる」「魅せた」などは誤りとし、表現を工夫せよとされています。

「確信犯」も「魅せる」も手元にある94年刊の「第七版 記者ハンドブック」には掲載されていないので、時代によって内容が変わっていくのですね。

差別語、不快用語

「差別語、不快用語」の項目ではデリケートな表現の言い換えを指示していたり(例:植物人間→植物状態(の患者)など)、使用を避けたい隠語として「いちゃもんをつける」「ムショ」「ぱくる」「やばい」などが指定されています。

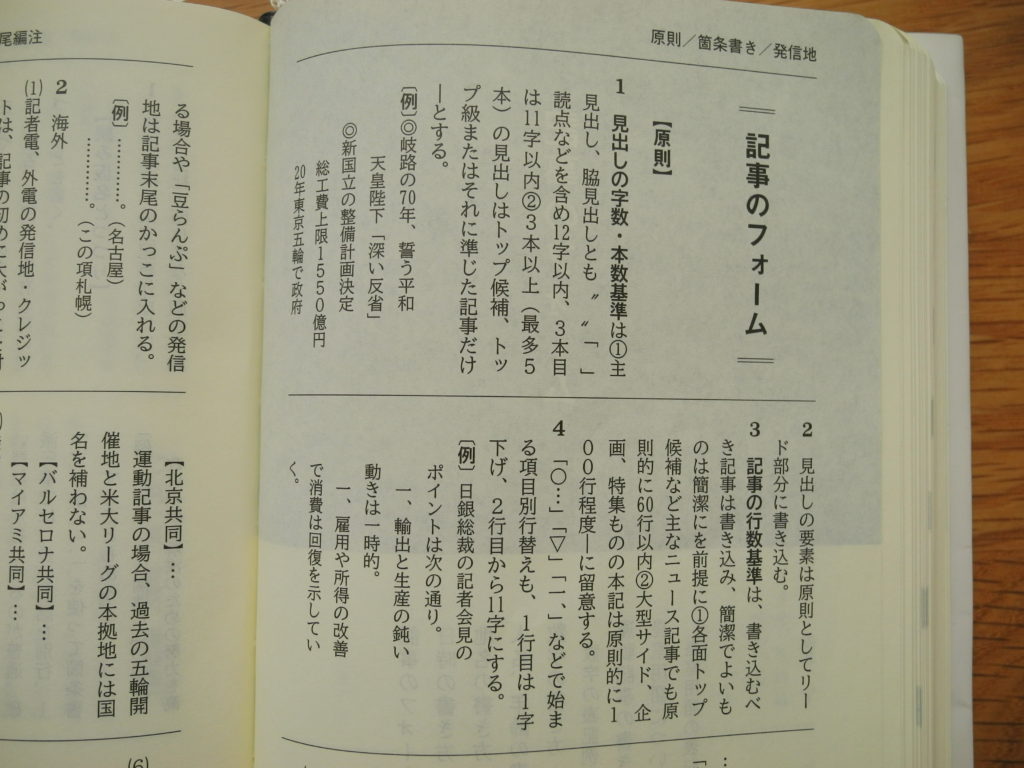

記事のフォーム

見出しの字数やリードに書くべき内容をまとめた「原則」からはじまり、「一問一答、対談、座談会」「運動記事」「死亡記事」「政治記事」「選挙記事」「皇室記事」など記事タイプ別の守るべきフォーム(型)と注意事項がまとまっています。

縦書きの新聞記事を想定されているのでウェブメディアではそのまま使える内容ではないのですが、たとえば「数字の書き方」の項目では「この場合は漢数字」「この場合は英数字」「この場合はカタカナ表記」と細かく指定されていて眺めて楽しめる項目です。

資料として

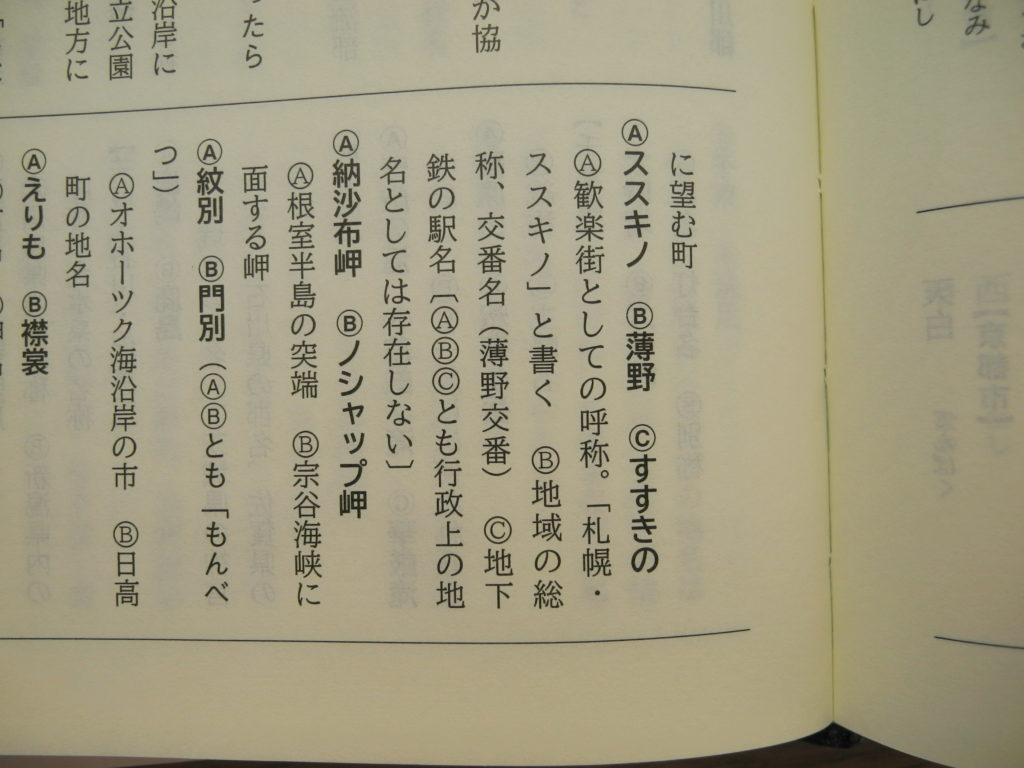

巻末の200ページほどは「資料編」として全国の地名や病名、身体の器官名が並んでいて、ちょっとおもしろい項目もあります。

たとえば「紛らわしい地名」。

「ススキノ」は歓楽街、「薄野」は地域の総称、「すすきの」は地下鉄の駅名。でも、どれも行政上の地名としては存在しない(!)とのこと。

地図好きにはたまらない項目です。

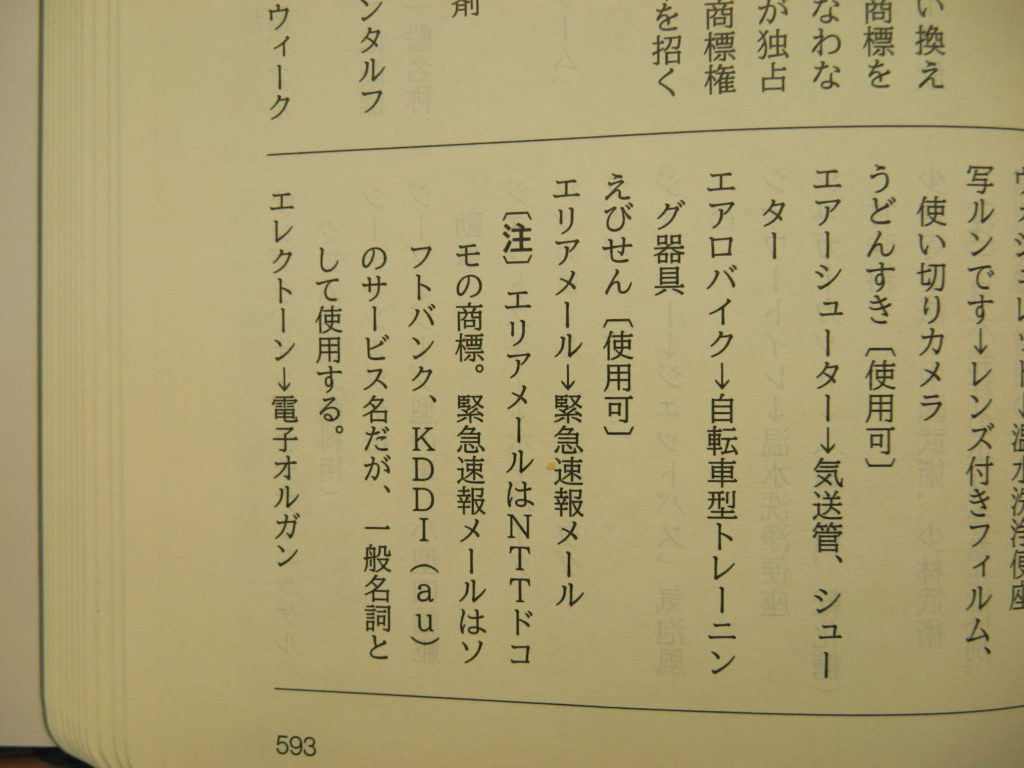

登録商標と言い換え

ここはウェブメディア運営でとても役に立ちます。

僕は広告系の仕事が中心なのでスポンサー付きの「オウンドメディア」の運営や、クライアントの「PR記事」の編集を請け負うことがあるのですが、そこで気になるのが登録商標。うっかり競合の商標を使ってしまわないように注意しています。

たとえば、

一般名称だと思っていた「エリアメール」はNTTドコモの商標で、一般名称は「緊急速報メール」だそうです。

クライアントのいる仕事をするときはこの項目を引きながら原稿チェックをしています。

編集とは「何を標準化し、何を差別化するか」の選択

記者ハンが面白いのでつい長くなってしまいましたが、これは「標準」以上のものでも以下のものでもありません。

従っておけば間違いがないという意味では重要な指針ですが、一方で何に従わないかも同じくらい重要です。

横書きのウェブメディアでは、記者ハンが「漢数字」と指定している箇所を英数字にしたほうがいい場面はもちろんあるでしょうし、「魅せる」のように記者ハンが許可していない表現が活きる場面もあります。

メディアにおいて文章表現の標準を決めるというのは、編集方針を決めるに等しい重要な判断です。

その判断をするため、誰にでも読みやすく正しい表現が求められる新聞制作の現場で使われている「標準」を参考にするのはとても大事なことですし、「ここは従わず、自分たちのルールを作りましょう」と判断するための材料でもあります。

多くのウェブメディアが存在する現在、抜きん出るのは容易なことではありません。

そんな中、記者ハンを参考にオリジナルの執筆ルールを策定することで記事の質と方向性を一定に保つことは「メディアの色、雰囲気」を作り上げて読者に印象づける重要な要素になるでしょう。